আরশাদের রক্তমেখে বাদিয়াপাড়া গ্রাম হয়ে যায় আরশাদগঞ্জ

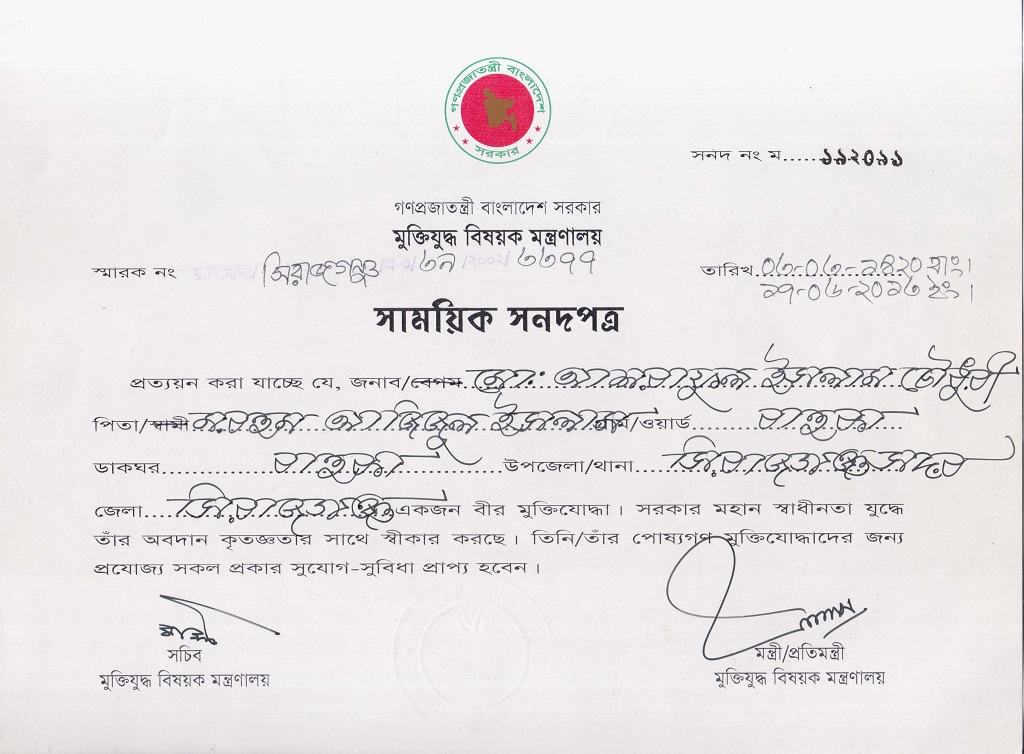

- বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এইচ এম আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী

আরশাদকে কবর দেওয়ার পর আমরা ওই জায়গাটার নাম দেই আরশাদগঞ্জ। এভাবেই শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আরশাদ আলীর রক্তমেখে গ্রামের নাম বাদিয়াপাড়া থেকে হয়ে যায় আরশাদগঞ্জ।

“ছোটবেলায় লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম। রোল নম্বর থাকত এক থেকে দশের মধ্যে। ক্যাডেটে পড়ার ইচ্ছা ছিল খুব। সেভেনে ভর্তি হবো পাবনা ক্যাডেটে, আগে থেকেই এমন স্বপ্ন ছিল মনে। কিন্তু সেটি আর হয় না। পড়াশোনার জন্য পরিবার আমাকে পাঠিয়ে দেয় ঢাকায়, বড় মামার কাছে। ইত্তেফাকের তৎকালীন কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন তিনি, নাম আসাফদ্দৌলা রেজা। থাকতেন শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনীর সি-৩/ডি নম্বর বাড়িতে।

আমাকে ভর্তি করা হয় সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলে, ক্লাস সেভেনে। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমিরুল ইসলাম। পীরজঙ্গী মাজার থেকে বাসে চড়ে শান্তিনগর নেমে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে যেতাম স্কুলে। ছয় দফা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলটি ছিল রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। মিছিল আর মিটিং চলত সবসময়। প্রায়দিনই আসতেন ছাত্রনেতারা। শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আব্দুর রব, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখের বক্তৃতা শুনতাম। ক্লাস তেমন হতো না। স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা ও পল্টনে যেতাম প্রায়ই।

পরিবার ছিল রাজনৈতিক সচেতন। বাবা আওয়ামী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। বড় ভাই এ জেড এম আমিনুল ইসলাম চৌধুরী তখন ছিলেন সিরাজগঞ্জের ছাত্রলীগ নেতা। তাদের মুখেই শুনেছি শেখ মুজিবের নাম। ছাত্রলীগের ছেলেরা মামলায় পড়লেই আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসে লুকাতেন। নিজেদের মধ্যে তারাও মুজিব ভাইকে নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। মুজিব ভাই মানেই তখন একটা অনুপ্রেরণা। এভাবে মুজিব নামটা মনের অতলে জায়গা করে নেয় আগেই।

১৯৬৯ সাল। ক্লাস এইটে পড়ি তখন। তুমুল ছাত্র-আন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তখন ছিল রেসকোর্স মাঠ) জনসভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমরা। শহীদবাগের শাহজাহান ও শান্তিনগরের বন্ধু মুকুটসহ স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে ওইদিন আগেই সেখানে পৌঁছি। খুব কাছ থেকে দেখব মুজিব ভাইকে। ওই ইচ্ছা নিয়ে সামনে এগোই। স্টেজের সামনে বাঁশ দিয়ে ঘেরা দেওয়া। সেখানে বসেই দেখি নেতাকে। জেল থেকে বের হয়েই তিনি আসেন সভাস্থলে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গণসংবর্ধনা ছিল সেটি। মঞ্চে তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু উপাধি ঘোষণা করেন। সেদিন থেকেই বাঙালির মুজিব ভাই হয়ে যান বঙ্গবন্ধু।”

একাত্তর-পূর্ববর্তী নানা ঘটনার কথা এভাবেই তুলে ধরেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এইচ এম আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী। তবে জগলু নামেই তিনি অধিক পরিচিত। এক সকালে তার বাড়িতে বসেই আলাপ চলে যুদ্ধদিনের অজানা সব ঘটনা নিয়ে।

আজিজুল ইসলাম চৌধুরী ও আফতাব মহলের চতুর্থ সন্তান জগলু। বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাহুকা গ্রামে। জগলুর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি বাহুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অতঃপর তিনি ভর্তি হন বাহুকা জুনিয়র হাই স্কুলে (এখনকার বাহুকা উচ্চ বিদ্যালয়)। পরে চলে যান ঢাকায়। ১৯৬৯ সালে ঢাকা থেকে চলে আসেন সিরাজগঞ্জ। ভর্তি হন হরিনা বাগবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে, নবম শ্রেণিতে। একাত্তরে তিনি ছিলেন ওই স্কুলেরই দশম শ্রেণির ছাত্র।

সত্তরের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিলে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। সিরাজগঞ্জে তখন স্কুলে স্কুলে চলে ট্রেনিং। জগলুরা পিটি-প্যারেড ও স্কাউটের ট্রেনিং নেন। লাঠি দিয়ে চলে তাদের ট্রেনিং। পরে স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে চলে যান গ্রামের বাড়িতে।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। জগলুরা সেটি শোনেন পরদিন, রেডিওতে। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।’ এ কথাগুলোই সবকথা বলে দেয়। তারা বুঝে যান যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না।

আপনারা এরপর কী করলেন?

তিনি বলেন, “২৫ মার্চের পর সিরাজগঞ্জে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। আমরা তখন গ্রামে। বাবার একটা দো-নলা বন্দুক ছিল। সংগ্রাম পরিষদ ওইসময় বন্দুক সংগ্রহ করলে বাবার কাছ থেকে বড় ভাই সেটা চেয়ে নেয়। ভাই বলেন, সামনে যুদ্ধ আছে। যুদ্ধ করতে হবে।

তখন গ্রামের সবাই আমাদের বাড়িতেই ভিড় করত। একটা রেডিও ছিল। খবরের জন্য ওই রেডিও ঘিরেই বসে থাকত। এত মানুষ দেখে আমিও আশাবাদী হতাম, দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। গ্রামে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দাড় করাই, সমবয়সী ও সিনিয়র সাত-আটজনকে নিয়ে। টহল বসাই গ্রাম থেকে একটু দূরে উঁচু জায়গায়। সেখানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখা হতো আর্মি আসে কিনা। সামাদ ভাই রান্না করে টহলের ওখানেই থাকতেন। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের টহল চলে।”

এরপর তারা খবর পান ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়াতে। কে কে যাবে সেখানে? গোপনে অর্গানাইজ করতে থাকেন তারা। চাচাতো ভাইরাও একত্রিত হন। পাশের হাপানিয়া, বালিশকুড়ি, গজারিয়া এলাকা থেকেও ছেলেরা শুনে আগ্রহ প্রকাশ করে।

কিন্তু জগলুদের যাওয়ার জন্য লাগবে কিছু টাকা। পাকিস্তানি সরকার তখন একশ টাকার নোট ব্যান করে দিয়েছে। ভাবীর কাছ থেকে জগলু চেয়ে নেন দুইশ টাকা। নোট ব্যান হওয়ায় সেটি এক লোকের কাছে দিতে সে ১৮০ টাকা ফেরত দেন। দুটি লুঙ্গি, একটি শার্ট, একটি গামছা আর ওই টাকা এ নিয়েই দেশের জন্য পথে নামেন জগলু। পরিবারও জানত না কোথায় যাচ্ছেন তিনি।

তার ভাষায়, “এক বস্তা চাল কল থেকে ভাঙ্গিয়ে রেখেছিলাম। ওটা মাথা নিয়ে মেছরার ঘাটে যাই। সেখানে দেখা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বড় ভাইয়ের বন্ধু গোলাম হায়দার খোকার সঙ্গে। বিমানের একজন সার্জেন্টকেও পাই। তিনি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। তারাই রাতে একটা নৌকা ঠিক করে দেন।

ভিডিও: কেমন ছিল দার্জিলিংয়ের মূর্তিনালা মুজিব ক্যাম্পের ট্রেনিং?

মে মাসের ১০-১২ তারিখ হবে। ১৭ জন রওনা হই ওই নৌকায়। আমি ছাড়াও চাচাত ভাই দুলাল, ভাইজতা মিন্টু, ওর বড় ভাই বাবলু চৌধুরী, লুৎফর রহমান, বাছেদ, আব্দুল্লাহ, মোফাজ্জল প্রমুখ ছিলেন। কোথায় যাচ্ছি জানি না। মাঝির সাহসেই এগিয়ে যাই রাতের আঁধার ঠেলে।

হবি মাঝির সাথে ছিল দুজন মাল্লাও। নৌকা কখনও গুন টেনে, কখনও দাঁড় টেনে, কখনও লগি দিয়ে এগোয়। বেশ বড় নৌকা ছিল। গ্রামের লোকেরা বলত সরংগা নাউ, মাল টানার নৌকা। নৌকার পাটাতনের নিচে লুকিয়ে থাকি আমরা। সরিষাবাড়ি জামালপুর হয়ে ছয় দিন পর নামি মানকারচরের পাশেই পাহাড়ের ঢালে।

প্রথমে আমাদের পাঠানো হয় বাংলাদেশ অংশে, নতুনবন্দর। একটা প্রাইমারি স্কুলে তাবু টাঙ্গিয়ে থাকি। পরে রৌমারী থানা মুক্ত হলে চলে যাই থানা বিল্ডিংয়ে। ওটাই ছিল রৌমারী ইয়ুথ ক্যাম্প। ১৫-২০ দিন সেখানে চলে লেফট-রাইট। ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন ইসমাঈল ভাই। এরপরই কল আসে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের। আমিসহ ১০৪ জনকে লরিতে করে নেওয়া হয় দার্জিলিংয়ের মূর্তিনালা মুজিব ক্যাম্পে। ক্যাম্পটি ছিল সমতল থেকে অনেক উঁচুতে। সেখানেই চলে আমাদের এক মাসের হায়ার ট্রেনিং।”

মেজর চৌহান ছিলেন ক্যাম্প ইনচার্জ। রাজপুত তিনি। পরনে সাদা হাফ প্যান্ট, টার্কিশ গেঞ্জি, পকেটে পানামা সিগারেট, হাতে একটা স্টিক আর মাথায় থাকত ক্যাপ। দারুণ সুদর্শন ছিলেন। জগলুর এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নম্বর ছিল ‘টি/৯২’। তাদের গ্রুপটার নামই ছিল ‘টি গ্রুপ’। ক্যাম্পে একজন বাঙালি ওস্তাদ ছিলেন, নাম প্রিমাংশু। তাকে তারা ডাকতেন– টাইগার ওস্তাদ।

স্মৃতি হাতড়ে মুক্তিযোদ্ধা জগলু বলেন, “প্রশিক্ষক হিসেবে ইন্ডিয়ান শিখ ছিল বেশি। ওরা তো পাঞ্জাবি। একটু ভুল হলেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। লাথি-গুতা, মাইরও খেয়েছি। ফলিং, ক্রলিং, টাংকু চাইল, মানকি চাইল– এসব করতে হতো। ভুল হলেই চলত গালাগালি।

ওইসময় প্রিমাংশুর একটি কথা এখনও মনে গেথে আছে। তিনি আমাদের শুয়ার বলে ডাকতেন। বলেছিলেন, এই শুয়াররা এক পাঞ্জাবি থেকে আরেক পাঞ্জাবির লাথ্থি খেতে আসছিস। ভালো মতো ট্রেনিং করে রণাঙ্গনে চলে যা। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন কর। পাঞ্জাবিদের লাথিগুতা আর খাস না। এই কথাটা মনে হলে এখনও রিঅ্যাক্ট হয় মনে।

ট্রেনিং শেষে আমাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়– এম কুমারী, গীতালদহ এবং শীতলকুচি। আমি শীতলকুচি গ্রুপে পড়ি। আমরা সাত-আট জন– পানু, লুৎফর ভাই, হারিছ, শহীদুল, হায়দার, শাহজাহান প্রমুখ শীতলকুচিতে যাই। জুলাইয়ের দিকে আমাদের পাঠানো হয় নীলফামারীর ডিমলা এলাকায়। প্রতিদিনই অপারেশন হতো। পদ্ধতি ছিল– হিট অ্যান্ড রান। নির্দেশ ছিল, যুদ্ধ করতে হবে না। পাকিস্তানিদের শুধু বুঝিয়ে দেও তোমরা মাঠে আছো।”

বীর মুক্তিযোদ্ধা জগলুরা অপারেশন করেন ছয় নম্বর সেক্টরের ডিমলা এলাকার টুনিরহাট, থল, হাতিবান্ধা, বাওড়া, বড়খাতা, শটিবাড়ি, খড়িবাড়ি প্রভৃতি এলাকায়। তারা ছিলেন গেরিলা। দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। সন্ধ্যার দিকে খেয়ে রাতে গ্রুপ করে বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করতেন।

টুনিরহাটের এক রক্তক্ষয়ী অপারেশনের কথা এখনও তার স্মৃতিপটে জীবন্ত হয়ে আছে। তা জানাতে মুক্তিযোদ্ধা জগলু বলেন, “টাউড়িদহ নামের এলাকায় ছিল পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকারদের বড় ক্যাম্প। ওটা নীলফামারীর ডিমলা থানার টুনিরহাট এলাকায়। আমরা ছিলাম থল এলাকায়, বাঁশঝাড়ের ভেতর বাঙ্কার করে থাকি। সকালেই খবর আসে রেকি করতে যেতে হবে টুনিরহাটে। রংপুরের ভাষা জানি না। ফলে রেকি করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবুও নানা তথ্য নিয়ে ক্যাম্পে ফিরি।

দুপুরে সিদ্ধান্ত হয় আক্রমণের। মনি ভাই ছিলেন ওই অপারেশনের কমান্ডার। ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় আমরা রওনা হই। আমার কাছে ছিল টু-ইঞ্চ মর্টার ও একটি স্টেনগান। পরিকল্পনা হয় টু-ইঞ্চ মর্টার ফোটানোর পর ব্যাকে আসব, এরপরই এলএমজি ও অন্যান্য অস্ত্র গর্জে উঠবে। ছোটখাট অনেক অপারেশন করলেও ওটাই ছিল আমাদের প্রথম সরাসরি যুদ্ধ।

রাতেই ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি একটি বাড়িতে চলে আসি। ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। কমান্ডার বললেন রেস্টে যেতে। দুজন সেন্ট্রি ছিল পাহারায়। ২৮ অক্টোবর খুব ভোরে অ্যাটাকে যাব। সবাইকে জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে সেন্ট্রিদের। কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তিতে তারাও ঘুমিয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন ফকফকে সকাল। মনি ভাই তবুও নির্দেশ দিয়ে বলেন, গো।

তিনটি গ্রুপ ছিল আমাদের– একটা অ্যাম্বুস, একটা হিট, একটা রিজার্ভ। কিন্তু দেরি হওয়ায় আক্রমণের কোনো পরিকল্পনাই ঠিক থাকে না। ডোবার মতো এক জয়াগায় সবাই গিয়ে একসাথে পজিশন নিই। পাকিস্তানি সেনারা ছিল একটু উচুঁতে, পাড়ের ওপরে এক স্কুলের ভেতর করা ক্যাম্পে। ক্যাম্পের চারপাশে তারা মজবুত বাঙ্কার তৈরি করেছে কলাগাছ ও বড় গাছের গুড়ি দিয়ে।

ওরা তখন আড়মোড়া ভেঙ্গে ঘুম থেকে উঠেছে মাত্র। কেউ কেউ মগ ও বদনা হাতে দাঁড়িয়ে। তখনই ফায়ার ওপেন করি। টু-ইঞ্চ মর্টার তিনটা ফোটাই। নিয়ম হলো একবার টু-ইঞ্চ মেরেই পজিশন চেঞ্জ করতে হবে। ওটা করতে যাওয়ার আগেই ওরাও বেশ কয়েকটা টু-ইঞ্চ মর্টার মারে। শুরু হয় তুমুল গোলাগুলি। এলএমজির দুটি ম্যাগজিন ফোটানোর পরে গুলি আটকে যায় চেম্বারে। ম্যাগজিনসহ অন্যান্য জিনিস থাকত টোয়াইসির কাছে। টোয়াইসি ছিলেন শহিদুল। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সহযোদ্ধা শাহজাহানও পাশে নেই। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই ওদের গুলির মুখে। ফলে আর এগোতে পারিনি।

ভিডিও: টুনিরহাটের অপারেশনে কীভাবে শহীদ হন আরশাদ আলী

কথা ছিল এমনটা ঘটলে উইথড্র করে ওই গ্রামেই দূরে একটা বড় আমগাছের কাছে সবাই একত্রিত হবে। তাই করি সবাই। ওখানে শহিদুলকে নিয়ে আসে এক লোক। তার সারাশরীর কাঁদায় মাখা। অপারেশনের সময় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। ফিরে এসে সেই-ই জানাল, সহযোদ্ধা আরশাদ আলী মারা গেছে। তার লাশ পড়ে আছে ক্ষেতের ভেতরে। ‘আপনাদের এক লোক মরে পড়ে আছে’– গ্রামের কয়েকজন লোক এসেও এমন খবর দেয়। আরশাদের বাড়ি ছিল লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায়। সহযোদ্ধার মৃত্যুর খবরে বুকের ভেতরটা ধুপ করে ওঠে।

সহযোদ্ধা হায়দারসহ আমরা আরশাদের লাশটা আনতে যাই। সকালে গুলি খেয়েই মারা গিয়েছে সে। পাকিস্তানিদের গুলি তার বুক ও গলা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতস্থানের রক্ত তখন জমাট বেধে আছে। তার নিথর দেহ পড়ে আছে ধানক্ষেতের ভেতর। এখনও চোখের সামনে ভাসে ওই করুণ দৃশ্যটা। ভাবলেই বুকের ভেতরটায় চাপ অনুভব করি। তখন তো আমাদের মৃত্যুরও কোনো গ্যারান্টি ছিল না ভাই।

আরশাদ আলীর লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে আমরা ওই গ্রামেই তাকে দাফন করি। তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আকাশের দিকেও গুলি ছুড়ি। ওই গ্রামের নাম ছিল বাদিয়াপাড়া। নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার পশ্চিম ছাতনাই ইউনিয়নে গ্রামটা। আরশাদকে কবর দেওয়ার পর আমরা ওই জায়গাটার নাম দেই আরশাদগঞ্জ। এভাবে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আরশাদ আলীর রক্তমেখে গ্রামের নাম বাদিয়াপাড়া থেকে হয়ে যায় আরশাদগঞ্জ। গ্রামটি এখনও ওই নামেই আছে। আমরা কৃতজ্ঞ গ্রামের মানুষের প্রতিও। আরশাদ অন্য উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তারা একজন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান জানিয়েছেন।”

৬ ডিসেম্বর জগলুদের ক্লোজ করা হয়। অর্ডার হয় যে যার এলাকায় চলে যাওয়ার। ফলে তারা মানকারচর থেকে নৌকায় রওনা হন সিরাজগঞ্জের দিকে।

এর পরের ইতিহাস শুনি এই বীরের মুখেই, “১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের মেছরাঘাটে পৌঁছি। নামতেই শুনি শহরে যুদ্ধ চলছে। রৌমারীতে লিডার ছিলেন আমির হোসেন ভুলু। তিনি আগেই সিরাজগঞ্জে চলে আসেন। আমাদের রিসিভ করেই তিনি বললেন, আগাও। সিরাজগঞ্জ মুক্ত করতে হবে। পাবলিকও বলে, আপনারা আগান। আমাদের বুকে তখন সিরাজগঞ্জে স্বাধীন দেশের পতাকা ওড়ানোর তীব্র বাসনা। ফলে পরিকল্পনা ছাড়াই বাঁধের ওপর দিয়ে আর্মস-অ্যামুনেশন নিয়েই এগোই।

কিন্তু একদিন পরেই শুনি একটি দুঃসংবাদ। গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছে আমাদের আরেক গ্রুপের সাতজন। সবাই ছিল হায়ার ট্রেনিংপাপ্ত। ১৩ ডিসেম্বর তারা ঘাটে নেমেই অন্যপাশ দিয়ে সিরাজগঞ্জ শহরের দিকে এগোয়। নদীর পাড়ে ছিল পাকিস্তানি আর্মিদের একটি সাব ক্যাম্প। এটা তাদের জানা ছিল না। ক্যাম্প থেকে তাদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি করে পাকিস্তানি আর্মি। ফলে ওখানেই শহীদ হন কালু ভাই, ফকির চাঁন, সামাদ, স্বপ্ন, আহসান হাবীব ইঞ্জিনিয়ারসহ সাতজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। খবরটা শুনেই আমরা সর্তক হই। শহরের দিকে এগোই ধীরে ধীরে।

সিরাজগঞ্জ মুক্ত হয় ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। বিএ কলেজ মাঠে সকল মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হই। কী যে ভাল লেগেছিল ওইদিন। আনন্দে অনেকেই আকাশে গুলি ছোড়ে। আমি দূর থেকে দেখলাম বড় ভাইকে। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তখনও জানি না। তার চুল ও দাড়ি বেশ বড় বড়। একেবারেই চেনার উপায় নেই। বড় ভাইকে পায়ে ধরে সালাম করতে গেলে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেন কয়েক মিনিট। দুজনের চোখ দিয়ে কষ্টের মেঘগুলো তখন অশ্রু হয়ে ঝরতে থাকে। এই আবেগ, এই আনন্দটা, ঠিক বোঝানো যাবে না। গ্রামে গিয়ে আমাদের বাড়িটা চিনতে পারি না। গোটা বাড়িসহ পুরো পাড়াটাই পাকিস্তানি আর্মি এসে পুড়িয়ে দিয়েছিল।”

স্বাধীন দেশে তরুণ প্রজন্মের হাতে লাল-সবুজ পতাকা দেখলে ভালো লাগে এই সূর্যসন্তানের। বুকের ভেতর আশার আলো জ্বলে তখন।

খারাপ লাগে কখন?

তিনি বলেন, “যখন দেখি স্বাধীনতাবিরোধীরা গলাবাজি করছে, যখন দেখি মুক্তিযুদ্ধকে বিকৃত করে কথা বলা হচ্ছে, যখন দেখি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কবর ও গণহত্যার জায়গাগুলো অবহেলা আর অযত্নে পড়ে আছে– তখন খুব কষ্ট লাগে ভাই। তাহলে তারা কি জীবন দিয়ে ভুল করেছিল?”

দেশ কেমন চলছে?

আক্ষেপের সুরে এই বীরের উত্তর, “উন্নতি যদিও হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বক্তব্যে আছে, অন্তরে নাই। সেটা থাকলে বঙ্গবন্ধুর দলে কীভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বংশধররা ঢোকে। এখন ক্ষমতাই বড়, দেশের প্রতি ভালোবাসাটা তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এটা বলতেও কষ্ট হয় ভাই। আগে দেখেছি নেতৃত্ব তৈরি হতো তৃণমুল থেকে। আর এখন দেখছি নেতা তৈরি হচ্ছে ওপর থেকে। এই সংস্কৃতিটা তো রাজনীতির বারোটা বাজাবে।”

তবে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহী হয়ে ওঠা অনেক সম্ভবনার ইঙ্গিত দেয় বলে মনে করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এইচ এম আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী জগলু। প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি শুধু বললেন, “তোমরা স্বার্থের জন্য নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না। শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে তোলো। নিজেকে কখনোই ছোট ভাববে না। চাইলেই তোমরা বড় কিছু করতে পারবে। তোমাদের পূর্বসূরিরা একাত্তরেই সেটি প্রমাণ করে গেছেন।

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ৩ অক্টোবর ২০২২

© 2022, https:.